前回のブログでは2018年現在において活用できる太陽光発電の税制優遇についてご紹介してきました。

現在、法人の太陽光発電で活用できる制度は、中小企業強化税制というものがあるということをご理解いただけたかと思います。

中小企業強化税制の内容について先週のブログでも一部紹介しましたが、まだ全てを紹介できていないため今週も引き続き中小企業強化税制の適用条件についてご紹介していきたいと思います。

中小企業強化税制の適用条件

前回のおさらいも含めて、先週でお伝えした適用条件を少しまとめますと、中小企業強化税制には主に2つのメリットがあります。

「即時償却」と「税額控除」 でしたね。

詳細は前回のブログを見ていただければと思いますが、それぞれ大変メリットの大きい制度だったかと思います。

http://e-sharing.sakura.ne.jp/news/2018/10/17/540/

ではその適用対象はどういった要件があるのでしょうか?

中小企業経営強化税制の対象者

中小企業強化税制の対象者は、

個人事業者か、資本金が1億円以下の法人で、使用する従業員数が常時1,000人以下の場合

が対象になります。

ここで注意が必要ですが、上記の条件を満たしていても、資本金が1億円を超える法人に支配されている法人は対象にはなりません。「中小企業」強化税制なので、資本金が1億を超えてしまったら中小企業とは呼べないではないですしね。

又、過去に青色申告承認申請書を税務署長に提出して、承認を受けている青色申告者でなければなりません。つまり、青色申告承認をうけていない白色申告の人や企業は、中小企業経営強化税制を受けることができません。

太陽光発電が該当する設備と取得価額

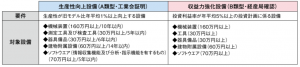

中小企業経営強化税制には大きく分けて、A類型・B類型という二種類のケースがあります。

このあたりの条件概要を説明しだすと、一見難しい印象を受けますが、簡単に説明すると、A類型は生産性を向上させる設備に対する制度、B類型は収益力を強化する設備に対する制度というわけです。

このなかで太陽光発電は対象設備のどれに該当するのかというと「機械装置」となります。取得価額は、よっぽど容量が小さな設備でない限り、160万円以上はかかるでしょう。よって、対象設備の条件は満たしています。

A類型の対象設備

◆機械装置(160万円以上/10年以内)

◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

◆器具備品(30万円以上/6年以内)

◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)

◆ソフトウエア(情報収集機能及び分析・指示機能を有するもの)

(70万円以上/5年以内)

※医療保健業を行う事業者が取得する医療機器や建物附属設備、データセンター業を行う事業者が取得する電子計算機は適用外となります。

A類型の対象設備は、上記条件を満たした新品の設備であることに加え、工業会等の証明書(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書)が発行されたものです。

最新の設備である必要はありません。ただし、対象設備の種類が「機械装置」のため、A類型を適用するなら、10年以内に販売開始した設備を購入しなければなりません。

太陽光発電のシステム価格は昔よりも格段に値下がっているため、わざわざ型式が古いものを導入することはないでしょう。発電効率と価格のバランスで、太陽光パネルやパワーコンディショナーを選定してください。

B類型の対象設備

◆機械装置(160万円以上)

◆工具(30万円以上)

◆器具備品(30万円以上)

◆建物附属設備(60万円以上)

◆ソフトウエア(70万円以上)

※B類型も、医療保健業を行う事業者が取得する医療機器や建物附属設備、データセンター業を行う事業者が取得する電子計算機は適用外となります。また、対象の設備は新品でなければなりません。

実際に見比べると一目瞭然ですが、A類型とB類型では対象設備に関する違いが大きく分けて3つあります。

販売開始時期の制限

A類型の対象設備には、「機械装置(160万円以上/10年以内)」などと表記されています。この「/〇年以内」とは、設備の販売開始時期を指します。機械装置ならば、最低160万円以上、販売開始されてから10年以内のものでなければ駄目というわけです。

このように、A類型には販売開始時期が設けられていますが、B類型には設けられていません。これがまず、第一の違いです。

売電収入だけが目的の太陽光発電は対象外

さて、ここまで2週に渡り中小企業強化税制の適用条件を紹介してきました。

ここで中小企業強化税制を使って太陽光発電を導入する上で最も重要な要件をご紹介します。

それは売電のみを目的とした太陽光発電設備の場合、中小企業強化税制の対象外となってしまうということです。

こちらもおさらいになりますが、太陽光発電の買取制度には余剰買取制度と全量買取制度の二種類があります。余剰買取制度では、発電した電力から自分で使った電気を引いた分しか売電できず、国が保証している売電価格も10年間しかありません。それに対して、全量買取制度では、自分で使った電力とは関係なく、発電した電力を全て売電でき、売電価格は20年間です。 過去に流行ったFIT制度などはこちらになります。

そのため、投資としてどちらが儲かるかというと、もちろん全量買取です。しかし中小企業庁によると、全量売電は電気業の設備に分類されると明記されています。中小企業経営強化税制において電気業は、指定業種の対象となるのです。

まとめ

如何でしょうか?

2週にわたり中小企業強化税制を使った太陽光発電の導入について紹介してきました。

繰り返しになりますが、この内容は今までの私どもブログでも何度か取り上げたことがありますので、もしもっと詳しい内容にご興味ある方がいればそちらをみていただければと思いますが、このようにまとめてみると頭の整理ができることもあるのではないかと思ます。

情報が複雑化している省エネ商材をご検討されるのであれば、是非もう一度ご自身の頭で詳細を理解されると良いのではないでしょうか?

皆さまが効果的な省エネ投資ができることを祈っています。