皆さんは省エネ補助金という国の制度を知っていますか?

自社の工場でLEDを導入する際に活用したことがある。

省エネ機器導入の際に検討したことがある。

今回の記事を読んでいる方からはこのような声が聞こえてそうですが、これから省エネ補助金をご検討されている方に対して、平成30年度に制定されている省エネ補助金制度について3回に分けてご紹介していきます。

まず始めに省エネ補助金について簡単にご紹介します。

省エネ補助金制度

省エネ補助金とは省エネ設備を導入する事業主に対して国が制定している補助金のことです。つまり企業が省エネに関する設備投資を行う場合に補助金を受けることができる仕組みであり、決められたルールに従った手続きを行う必要があります。

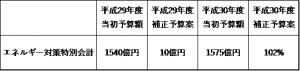

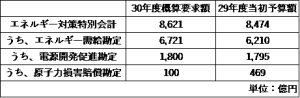

今回は経済産業省が実施している省エネ対策補助金制度「省エネルギー投資促進に向けた支援補助金」についてご紹介します。

省エネルギー投資促進に向けた支援補助金

事業目的・概要

エネルギー・事業場、住宅、ビルにおける省エネ関連投資を促進することで、エネルギー消費効率を改善し、徹底した省エネを推進します。

① 省エネルギ―設備への入れ替え支援

工場などへの省エネ設備への入れ替え促進のため、対象設備を限定しない「工場・事業所単位」(複数事業者が連携する設備入れ替えも含む)、申請手続きが容易な「設備単位」での支援を行います。

② ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH:ゼッチ)の導入支援

ZEHの普及目標を掲げたZEHビルダーが建築するものを対象に現行のZEHよりも優れた断熱性能を備えた建材・設備による省エネとともに、太陽光発電設備のより効率的な運用等によるエネルギーの自家消費拡大を目指したZEH等の導入を支援します

③ ネット・ゼロ・エネルギー・ビル(ZEB:ゼブ)

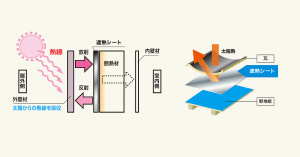

ZEBの実現・普及にためのガイドライン作成、ZEBを推進する設計事務所や建築業者、オーナーの発掘・育成等を目的にZEBの構成要素となる高断熱建材・設備機器等を用いた実証を支援します。

④ 住宅の断熱改修による省エネ化(省エネリフォーム)の支援

高断熱建材の価格低減・普及加速化のため、既存住宅の省エネ化に資する高断熱建材を用いた住宅の断熱改修を支援します

成果目標

平成42年省エネ見通し(5,030万kl削減)達成に寄与し、平成32年までに新築戸建て住宅の過半数のZEH実現と公共建築物におけるZEB実現及び、省エネリフォーム件数の倍増を目指します。

省エネ補助金の条件、助成対象者、金額、対象設備について

省エネ補助事業は、工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業と設備単位での省エネルギー設備導入にわかれます。

工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業

業種や設備は限定されていません。省エネルギーとなる事業であれば申請可能ですが、省エネルギー効果の計算方法を事業者が検討・決定する必要があります。

①省エネ対策事業における申請条件は省エネ設備への更新・改修、計測・見える化の機能を持つ、もしくはエネルギーマネジメントシステム(EMS)の新設により省エネを達成する事業であることが条件です。

また、以下4点のいずれかを満たせば申請可能です。施設の省エネ率が1%以上(kl)、施設の使用量を1000kl以上削減、費用対効果が1000万円あたり省エネ効果が200kl以上、エネルギー消費原単位の改善率1%以上です。

②ピーク電力対策事業における申請条件はピーク電力対策時間帯の電力使用量を削減するため、自家発電設備、蓄電池、蓄熱システムを新設する事業であることが条件です。

また、以下の4点のいずれかを満たせば申請可能です。ピーク対策効果率が5%以上(kWh)、ピーク対策時間帯の使用電力を190万kWh以上削減、費用対効果が補助対象経費1000万円あたりピーク対策効果量80万kWh以上、ピーク対策限単位の改善 1%以上(kWh)

③エネマネ事業における申請条件はSII(環境共創イニシアチィブ)に登録されたエネルギーマネジメントシステムを用いて事業者とエネルギー管理支援サービスの締結とより効果的なエネマネを実施する事業であることが条件です。

また、以下の2点のいずれかを実施することが条件になります。エネルギーマネジメントシステムの制御効果と省エネ診断等の運用改善効果で省エネ率2%以上を達成する事業(kl)、もしくは施設のピーク対策効果率10%以上を達成する事業(kWh)であることです。

工場・事業場単位での省エネルギー設備導入事業の補助の概要

補助対象経費:設計費、設備費、工事費

補助率:補助対象経費の1/3以内エメマネ事業単独やエネマネ事業と他の事業を組み合わせた場合は補助対象経費の1/2以内

補助限度額:【上限額】1事業あたり15億円/年度 ※2【下限額】1事業あたり100万円/年度

設備単位での省エネルギー設備導入の場合

業種指定がありません。次の既設設備を一定以上の省エネ性の高い設備に更新する場合に補助をうけることができます。また、更新設備は10の設備区分の中から選択することが可能です。

①高効率照明②高効率空調③産業ヒートポンプ④業務用給湯器⑤高性能ボイラ⑥高効率コージェネレーション⑦低炭素工業炉⑧変圧器⑨冷凍冷蔵庫⑩産業用モータの設備費のみが対象です。さらに補助率は、対象経費の1/3以内で50万円~3000万円(個人、中小企業では限度額は30万円となります)

申し込み方法

SII(一般社団法人環境共創イニシアチブ)に対して補助金申請書を作成します。公募により、補助金が交付されるか否かが判断されますが、採択されやすい申請書を作成することはなかなか難しく、たとえば施工計画策定における施工写真や計画の正確性が申請書類には求められますが、一般事業者には慣れない作業です。補助事業を担当できるような人材の確保が難しく、補助金申請書の作成にまでなかなか手が回りにくい企業が多いのが現状です。

まとめ

省エネを申請する際の申請書の作成に必要な「省エネ診断」には専門的知識と技術が必要です。自社だけで賄うことが出来ない範囲は外部の専門的な知見のある会社に依頼するという手段もあります。

正しい知識を活かして省エネ補助金を上手く活用しましょう。