皆さんは太陽光の未稼働案件をご存知でしょうか?

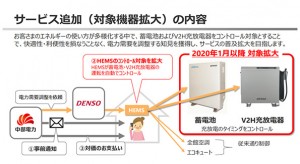

資源エネルギー庁は固定価格買取制度における事業用太陽光発電の未稼働案件のうち、2015年度認定分についての申込書提出期限等の発表を行いました。

今回は15年度認定の事業用太陽光発電、未稼働案件の手続きとその期限に関してのご紹介していきます。

2015年度認定分 未稼働案件について

資源エネルギー庁は11月5日、固定価格買取制度(FIT制度)における事業用太陽光発電の未稼働案件のうち、2015年度認定分について、系統連系工事着工申込書の提出期限や新たな対応を発表しました。

また、2012年度~2014年度認定の未稼働太陽光案件のうち、着工申込書未受領分への対応も公表されました。

系統連系工事着工申込書の提出期限

今回系統連系工事着工申込書の期限がは発表されたのは、以下となります。

2015年度にFIT 認定を受けた事業用太陽光発電のうち、運転開始期限が設定されていない未稼働案件

2012年度~2014年度認定の未稼働太陽光案件で、系統連系工事着工申込書の未受領のものが、21円/kWhの調達価格の適用を受ける場合

提出期限は、以下の通り。

FIT認定出力2MW未満:2020年1月31日(金)

FIT認定出力2MW以上:2020年2月28日(金)

2012年度~2014年度の認定について、実務上の提出期限は、2MW未満は件数が多く受領のための事務処理に時間を要することから、2カ月程度の期間を確保できるよう期限設定しています。

また、着工申込みの受領が期限に間に合わなかった場合の運転開始期限は、最初の着工申込みの受領日から1年間としています。

なお、調達価格については、2019年度受領の場合、2017年度の買取価格である、21円/kWhが適用となります。

条例アセス対象の取り扱いについては、2019年6月に発表されています。

2015年度認定には適用除外や猶予期間はなし

資源エネ庁は2018年12月、2012年度~2014年度認定の事業用太陽光発電の未稼働案件について方針を決定し公表。また、2015年度認定以降の事業についても、1年ごとに措置の対象を拡大することとしています。

今回の2015年度未稼働案件に関する措置の対象は、2014年度までと同様運転を開始していない10kW以上の太陽光発電設備のうち、2015年4月1日~2016年3月31日までに旧認定を受け、2016年7月31日以前に接続契約が締結されたという条件を満たす事業です。

なお、2015年度認定の事業については、2018年の時点で具体的な案が提示されており、十分な予見可能性が確保されていると考えられることから、適用除外や猶予期間を設けないとしています。

2015年度認定の事業の運転開始期限は以下の通りとなります。

施行日(2020年3月31日)前に系統連系工事着工申込みが受領されたもの 2021年3月31日

施行日(2020年4月1日)以後に系統連系工事着工申込みが受領されたもの 最初の系統連系工事着工申込みの受領日から起算して1年間

また、従来の調達価格が適用される系統連系工事着工申込み受領期限は以下の通りです。

着工申込み受領期限:2020年3月31日(2MW未満および2MW以上とも)

提出期限は、2012年度~2014年度と同様、2MW未満は件数が多く受領のための事務処理に時間を要することから、2カ月程度の期間を確保できるよう実務上の提出期限を設定している。

また、系統連系工事着工申込みの要件のひとつとして、条例に基づく環境影響評価に係る評価書の公告及び縦覧が終了していることが規定されているが、環境影響評価法第2条第4項に規定する対象事業に該当する場合、同法に基づく環境影響評価に係る評価書の公告及び縦覧が終了していることも系統連系工事着工申込みの要件となります。

なお、同法の対象事業に該当する時点より前に系統連系工事着工申込みが受領され、当該申込みの要件を具備している場合に限り、環境影響評価法第2条第4項の対象事業に該当することとなったことをもって、再度の系統連系工事着工申込みを行う必要はありません。

申込書提出に関する注意点

提出期限日時点で、2012年度~2015年度認定の未稼働太陽光案件で、FIT制度に基づく再生可能エネルギー電気の供給を開始しておらず、これまでに系統連系工事着工申込書を提出していないものは、系統連系工事着工申込書の提出が必要となります。

提出後、運転開始までの間に再生可能エネルギー発電事業計画の変更認定申請を行った場合、改めて系統連系工事着工申込書の提出が必要となります。

提出期限を過ぎてから提出される場合は、前述の調達単価の適用を受けるための受領期限(2020年3月31日)までに系統連系工事着工申込みが受領されることが保証されない。

提出期限までに提出された場合でも、電力会社から請求されている工事費負担金が未入金のものや申込要件を満たしていないもの、記載内容に不備があるものは、提出期限内に申込みがあったものとみなされない場合もあります。

他の電力会社や経済産業省各機関等へ誤って提出した場合は、提出期限内に適切な提出があったものとみなすことはできません。

まとめ

今回は15年度認定の事業用太陽光発電、未稼働案件の手続きとその期限に関してのご紹介でした。今後も最新の未稼働案件の情報を追っていきた

『 2015年度認定分 未稼働案件の申込書提出期限について 』

投稿日: 2019年11月22日 作成者: admin