前回、前々回のブログでは現状で活用できる太陽光発電の税制優遇についてご紹介してきました。法人であれば中小企業強化税制を活用することで税制上の大きなメリットを受けられる内容をご理解いただいたかと思います。

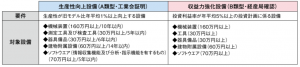

その適用要件は様々な項目がありますが、主なチェックポイントとしては投資用の太陽光(全量売電型)ではなく、自家消費型の太陽光発電であることがあったかと思います。又、中小企業強化税制を名前の通り、対象者は個人事業者か資本金が1億円以下の法人で、使用する従業員数が常時1,000人以下の場合となっており、その名称の通り、大手ではなく中小企業を対象とした税制優遇制度であることをご理解いただけたのではないかと思います。

中小企業強化税制を活用する大きなメリットとして、「即時償却」と「税額控除」というものがあります。即時償却とは太陽光発電設備を取得した時点で、取得価額全額を必要経費(もしくはは損金)に計上できるものであり、税額控除とは資本金や従業員数の要件に応じて税金の一部を免除してもらえる制度となっています。

では、この即時償却で登場する減価償却の考え方ですが、太陽光発電設備の場合にはどういった扱いになっているのでしょうか?中小企業強化税制の概要についてはご理解されている方もいるかと思いますが、減価償却の扱いまで詳細に理解されていない方も多いのではないかと思います。

そこで今回のブログは太陽光発電設備を導入する際の減価償却の考え方についてご紹介していきたいと思います。税制優遇のメリットが実際にどれくらいあるかをより深くご理解いただくことにご活用していただければと思っています。

太陽光発電設備の原価償却

太陽光発電設備の減価償却期間は一律に決まっている訳ではなく、その用途によって異なってきます。実際にはお付き合いされている税理士にご確認された方が良いとは思いますが、考え方の知識としてご理解しておいていただければと思います。

減価償却とは

この説明は不要な方が大半だとは思いますが、一応減価償却の考え方について触れておきます。

減価償却費をわかりやすく表現するのであれば、「物の価値を減らした金額」といった表現になります。建物にしても車両にしても時間が経過するにしたがって、購入した時の価値よりもだんだん下落していくのが通常です。この減っていく価値を一定の割合(以降「償却率」といいます)で減少させていく金額が減価償却費です。もちろん減少するのは資産ということになります。

そして減価償却費の考え方には、定率法と呼ばれるものと定額法と言われるものがあります。定額法は法人企業であれば建物のみが該当し、それ以外の資産は基本的には定率法を採用することが一般的です。

(定額法とは固定資産の購入代金を法定耐用年数の期間で割り、毎年同額ずつ償却(費用計上)していく計算方法です。例:300万円で耐用年数5年の資産を購入した場合、単純に購入全額を5で割って、1年間で60万円ずつ均等に償却していきます。

それに対して定率法は、前年までの未償却分の金額から一定の割合で償却費を費用にしていく方法です。定率法を用いると、初めのうちは多めの金額に、徐々に金額が低くなっていく償却方法になります。)

減価償却資産の耐用年数はそれぞれ種別に応じて決められたものがあり、国税庁のホームページで確認をすることができます。

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php

太陽光発電設備の減価償却

太陽光発電設備の減価償却については国税庁の公式サイトで以下のように記述してあります。

事業などの業務のために用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産は、一般的には時の経過等によってその価値が減っていきます。このような資産を減価償却資産といいます。他方、土地や骨とう品などのように時の経過により価値が減少しない資産は、減価償却資産ではありません。

減価償却資産の取得に要した金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その資産の使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費としていくべきものです。この使用可能期間に当たるものとして法定耐用年数が財務省令の別表に定められています。減価償却とは、減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年分の必要経費として配分していく手続です。

太陽光発電の設備も時の経過等によってその価値が減っていくものに該当するため減価償却資産に当たり、財務省によって決められた法定耐用年数は17年となっています。

但し、太陽光発電システムを別の設備を動かすために利用している場合などは耐用年数が異なる場合があります。例えば太陽光発電で得た電力で車を作るための機械を動かすために利用していた場合に9年と認められたケースもあります。

減価償却が必要になるのは太陽光発電を事業用として利用している場合か、別の事業を行っている方が太陽光発電を導入して売電収入を得ている場合になります。

【例】

例えば、50kWの太陽光発電を2,000万円で導入したとします。

そのうち土地の取得代が200万円、地目の変更代が20万円、フェンスの設置代金が80万円だったとします。

そうすると太陽光発電は、1,700万円ということになるので、1,700万円 ÷ 17 = 100万円 が毎年の減価償却費になります。

その他のものは、土地の取得代は経費として参入できず、地目の変更代は、全額経費とすることができます。またフェンスは、別途法定耐用年数で減価償却する必要があります。

ちなみに一般家庭で太陽光発電を導入して売電収入を得ている場合は減価償却を行う必要はありません。太陽光発電で得た売電収入は雑所得に分類され、20万円を越えなければ確定申告をする必要がなくなります。

中小企業強化税制のメリット

中小企業強化税制を活用し即時償却を行っていくのであれば、太陽光発電設備を取得した時点で取得価額全額を必要経費(もしくはは損金)に計上できることになります。前述の例でいえば、導入費用の1,700万円全額を経費計上できることとなります。

法人の規模にもよりますが、日本法人では利益の15~23%程が法人税として徴収されてしまうことを考えると、設備導入費の全額を経費として計上できる制度はとても使い勝手がいいものといえます。中小企業で利益が出そうな会社であれば覚えておくべき内容ですね。

まとめ

今回は太陽光発電設備の減価償却についてご紹介しました。

中小企業強化税制の内容(即時償却や税額控除)は言葉としては理解している方もいるかと思いますが、償却年数などは改めて知った方もいるのではないかと思います。

大体で理解しているだけだといざ導入を検討する時に正しい判断ができなくなってしまうため、この機会に細部まで内容をご理解されても損はないのではない